なぜ「寝るだけ」で記憶は定着するのか?睡眠と記憶の深い関係【脳科学】

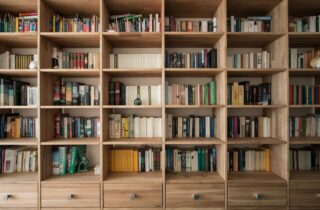

「覚えたいことがあるなら、しっかり寝なさい」「一夜漬けは、結局身につかない」 昔からよく言われる、これらの言葉。単なる経験則や、精神論だと思っていませんか?実は、これらは脳科学的に見て、紛れもない事実なのです。 睡眠は、単なる体の休息ではありません。日中に学び、経験した膨大な情報を、脳が整理整頓し、「消えない記憶」として深く刻み込むための、最も重要な時間なのです。 今回は、なぜ「寝るだけ」で記憶が定着するのか、その驚くべき脳内のメカニズムに迫ります。 脳の記憶ファイリング術:「海馬」から「大脳新皮質」へ 私たちの脳を、巨大な図書館だと想像してみてください。……